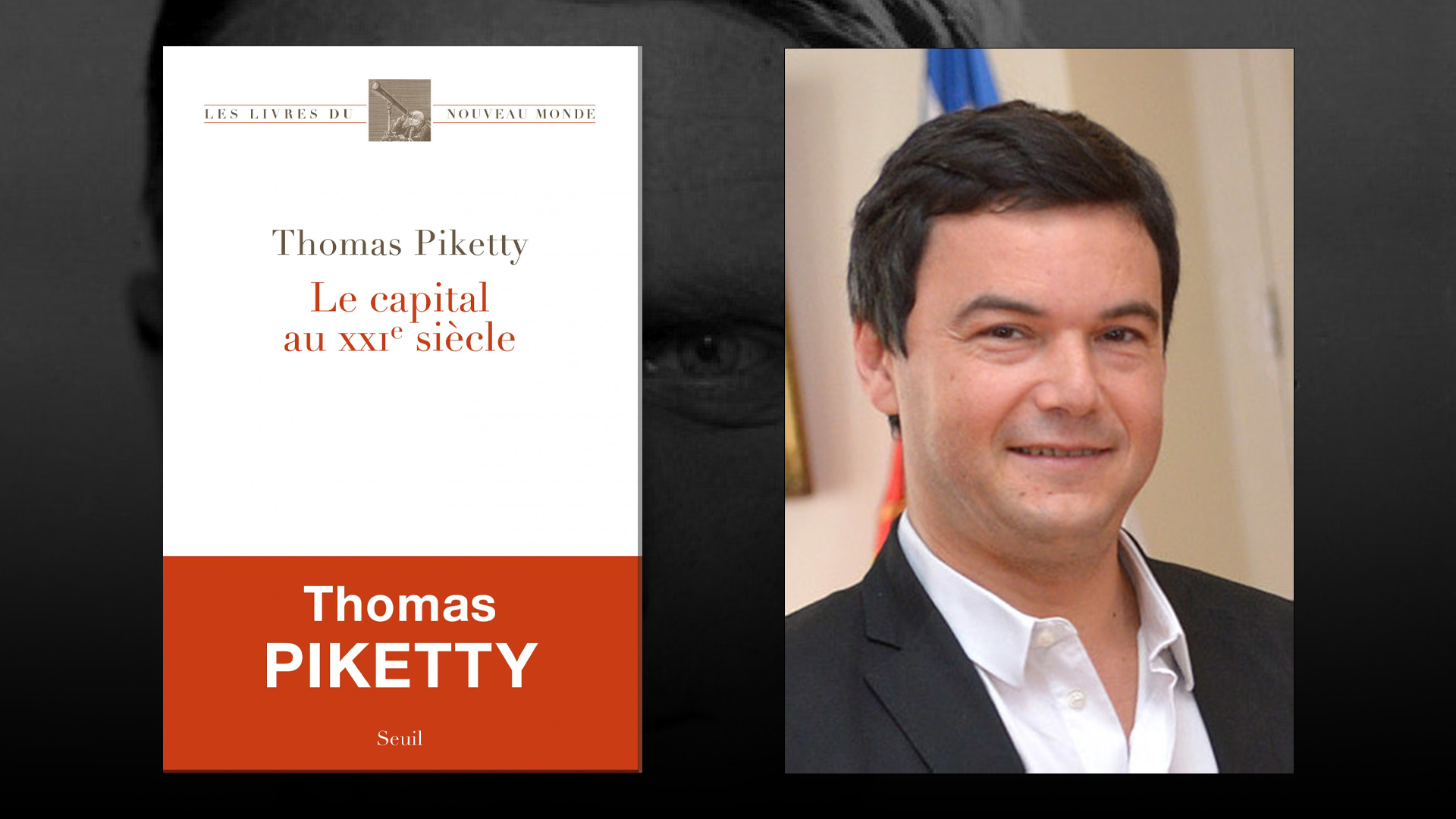

Thomas Piketty, prix Lyssenko en 2015 pour son analyse du capitalisme et des inégalités

Notre “lauréat”, Thomas Piketty, a connu la gloire grâce à son livre de septembre 2013, Le capital aux XXIe siècle (Seuil), dont le titre a évidemment été choisi à dessein en référence au Capital de Karl Marx. Traduit en anglais presque immédiatement (avril 2014), il a soulevé une vague d’enthousiasme et une avalanche de compliments dans la gauche américaine. La thèse de Piketty, fort simple, avait en effet tout pour plaire à cette dernière. Posant en principe que le taux de rendemement du capital est toujours et nécessairement supérieur au taux de croissance (r > g), l’auteur y voit une “contradiction du capitalisme” (on notera le vocabulaire marxiste), puisque cette relation entraînerait inéluctablement, selon lui, l’accroissement sans limite du capital, la concentration toujours plus grande de celui-ci, et donc “l’aggravation des inégalités” (selon le langage convenu).

Quand on fait l’effort de lire intégralement les 950 pages de l’ouvrage (ce qui demande quand même 50 heures au minimum !), on est pour le moins perplexe. Il est évident que Piketty s’est inspiré des méthodes rhétoriques de Marx. Il fait long pour impressionner, quand il aurait pu avantageusement s’en tenir à 200 pages. Il laisse dans l’obscurité les points délicats de sa prétendue démonstration et répète comme un mantra : “r > g” ! Il accable le lecteur d’innombrables statistiques, en précisant à celui-ci qu’il pourra en trouver trois fois plus sur son site Internet. Il prétend pompeusement découvrir les deux “lois fondamentales du capitalisme”, alors que la première n’est qu’une identité comptable, du reste écrite à l’envers, nous allons le voir, et que la seconde ne vaut guère mieux et n’a nullement la portée qu’il lui prête.

La France et le monde seraient donc, selon lui, engagés dans “une spirale inégalitaire sans fin et une divergence sans limite des inégalités patrimoniales” (p. 840). Il nous fallait un sauveur : c’est Piketty. Pour lui, la solution s’impose, c’est d’une part, un impôt mondial sur le capital, qui pourrait monter à 10% par an pour les plus grosses fortunes (il est vrai que si l’on prend 100 millions de dollars à quelqu’un qui en a 1 milliard, il lui restera quand même 900 millions), d’autre part, un impôt confiscatoire (il revendique l’expression), dont le taux atteindrait précisément 82% pour les plus hauts revenus.

L’ennui, c’est que rien ne tient dans l’argumentation de Piketty. On chercherait en vain les enchaînements logiques de sa théorie. C’est un curieux théoricien qui procède par suggestion plutôt que par explication. De surcroît, la masse des données qu’il présente, si on l’étudie sans préjugé, infirme sa propre thèse. Elle démontre non seulement qu’il n’y a pas eu d’augmentation des inégalités, mais au contraire que celles-ci se sont considérablement réduites en un siècle, disons de 1910 à 2010.

Le livre de Piketty a été dûment mis en pièces par des économistes de talent. Dès le 23 mai 2014, Chris Giles publiait un article retentissant dans le Financial Times où il révélait que notre “lauréat” avait trafiqué les données du Royaume-Uni pour étayer sa thèse. Dans un livre collectif présenté par Nicolas Lecaussin et justement intitulé Anti-Piketty – Vive le capital au XXIe siècle ! (Libréchange, 2015), la thèse de Piketty est réduite à néant sur le plan théorique et, qui pis est, il y est démontré que ses statistiques sont fausses, manipulées, tendancieuses. Il y avait eu auparavant un petit ouvrage stimulant de Bernard Zimmern, bizarrement intitulé Changer Bercy pour changer la France, et dont le sous-titre était plus explicite “Les riches sont la solution, pas le problème” (Tatamis, 2014). Zimmern y soulignait la partialité de Piketty, qui ne tenait pas compte des transferts sociaux pour évaluer les inégalités. On peut ajouter que Piketty ne tient pas compte non plus de la créance implicite sur l’Etat ou la collectivité qui résulte des régimes de retraite par répartition, ce qui majore indûment les inégalités de patrimoine.

Une approche idéologique sous un vernis scientifique

Le discours scientifique est fondé sur un principe cardinal : la distinction entre jugement de valeur et jugement de connaissance. Il est dommage que les économistes l’oublient trop souvent. Piketty, quant à lui, revendique carrément la confusion, ce qui en fait un lyssenkiste du genre impudent. « Je n’aime pas beaucoup l’expression “science économique” (…). Je préfère nettement l’expression “économie politique”, peut-être un peu vieillotte, mais qui a le mérite d’illustrer ce qui me paraît la seule spécificité acceptable de l’économie au sein des sciences sociales, à savoir la visée politique, normative et morale » (p. 945). Donnons-lui acte de cet aveu : sa “visée politique, normative et morale”, autrement dit idéologique, est évidente. Et elle discrédite tout son travail. Il ajoute : “L’idée selon laquelle l’éthique du chercheur et celle du citoyen seraient irréconciliables, et qu’il faudrait séparer le débat sur les moyens et celui sur les fins, me semble être une illusion, compréhensible certes, mais pour finir dangereuse” (p. 946). Ce qui est dangereux, au contraire, c’est de se donner bonne conscience et de s’absoudre de ses mensonges et de ses tricheries, statistiques ou autres, au nom de la pureté de ses intentions.

A cet égard, Piketty est le digne disciple de Marx, auquel il trouve bien des mérites : “(…) malgré toutes ses limites, l’analyse marxiste conserve sur plusieurs points une certaine pertinence” (p. 29). Il ajoute : “Le taux de rendement du capital est un concept central de nombreuses théories économiques, en particulier dans l’analyse marxiste (…)” (p. 93). De fait, ce concept est central dans l’analyse rudimentaire qui sert de théorie à Piketty. Celui-ci va même jusqu’à se réclamer de Lénine, avec des précautions de langage, en évoquant son ouvrage L’impérialisme, stade suprême du capitalisme.

Thomas Piketty est néo-marxiste. Pour lui, l’économie est affaire de répartition et non de production : “La question de la répartition des richesses est trop importante pour être laissée aux seuls économistes (…). La réalité concrète et charnelle de l’inégalité s’offre au regard de tous ceux qui la vivent (…)” (p. 17). A aucun moment, il ne s’interroge sur le lien entre l’inégalité et la prospérité, si ce n’est pour décréter contre tout bon sens qu’un impôt spoliateur à 82% ne saurait avoir le moindre effet négatif sur la création de richesses. Pour lui, il va de soi que l’inégalité est forcément injuste et que la justice se confond avec l’égalité. Pour lui, le revenu du capital est illégitime, il est volé au travailleur. Il ne parle pas de lutte des classes (ce qui aurait nui au succès de son livre aux Etats-Unis), mais la notion est sous-jacente. Les riches sont toujours et partout des rentiers auxquels il faut faire rendre gorge. Piketty emploie le langage académique qu’il faut avoir dans la profession d’économiste, mais l’intention du propos est violente.

La malhonnêteté intellectuelle de Thomas Piketty est frappante lorsqu’il ne craint pas d’invoquer la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il met en exergue l’article premier : “Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune” (p. 13, voir aussi p. 944), comme s’il justifiait une politique de redistribution, alors qu’il signifie simplement qu’il ne peut y avoir de privilèges juridiques (on venait d’abolir ceux de la noblesse). Il s’abstient en revanche de parler de l’article 2, qui range la propriété parmi les “droits naturels et imprescriptibles de l’homme” et de l’article 17, qui énonce que la propriété est “un droit inviolable et sacré”. Au delà de ces considérations philosophiques, l’auteur passe sous silence la fonction du droit de propriété pour la création de richesses, la croissance de l’économie et la prospérité de tous. Sa pensée est de part en part obscurcie par les odieux préjugés d’une idéologie égalitaire néo-marxiste.

Une théorie inconsistante sans valeur scientifique

On l’a vu, Piketty croit pouvoir conclure immédiatement de l’inégalité r > g, c’est-à-dire du fait que le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance, que le capitalisme est frappé d’une contradiction dont il ne pourrait sortir qu’au prix d’impôts confiscatoires. Mais cette contradiction n’existe que dans son esprit partial.

Le taux de croissance de l’économie française en 2015 est le rapport du total des revenus de l’année, revenus du capital, c’est-à-dire de la propriété, et revenus du travail, sur le total des revenus de 2014. Le taux de rendement du capital est le rapport du revenu du capital en 2015 au montant de celui-ci, c’est-à-dire à la somme des patrimoines des agents économiques, au 1er janvier 2015. On ne voit pas en quoi le fait que “r” soit supérieur à “g” aurait une conséquence univoque sur l’inégalité des fortunes ou des revenus. Thomas Piketty l’affirme, il le répète sans cesse, mais à aucun moment il n’en apporte la moindre preuve. On est ici dans le cas extrême d’une pseudo-théorie qui fonctionne par suggestion plutôt que par démonstration. Sa conclusion péremptoire sur la “spirale inégalitaire sans fin” est nulle et non avenue.

Piketty appuie sa thèse spiralique sur deux prétendues “lois fondamentales du capitalisme”. La première “loi” est une simple identité comptable :

? = r*?

où ? est la part des revenus du capital (du patrimoine, de la propriété) dans le revenu total,

r est le taux de rendement du capital (anglais rate),

? le rapport du capital sur le revenu.

Cette équation a beau être tautologique, elle est mal posée. Comme le remarque Álvaro Vargas Llosa dans Anti-Piketty, la relation est inverse : “(…) l’économiste français raisonne à l’envers quand il fait dépendre le rendement du capital de la valeur de départ du capital. C’est au contraire en actualisant le rendement attendu généré par les biens capitaux dans l’esprit des entrepreneurs qui les combinent d’une manière productive qu’une estimation de la valeur du capital peut être obtenue.” (p. 136).

Cette relation inverse entre le capital et le rendement de celui-ci est une évidence bien connue de tous ceux qui sont un tant soit peu frottés de science économique, bien qu’elle échappe à notre lauréat. Elle est aisée à comprendre, même pour ceux qui ne le sont pas. Prenons l’exemple simple d’un emprunt perpétuel d’un montant de 100 euros émis au taux de 3% et qui rapporte donc 3 euros par an. Si le taux d’intérêt du marché passe à 6%, un nouvel emprunt de 50 euros donnera la même annuité de 3 euros. Il s’ensuit que sur le marché secondaire des obligations, notre emprunt initial ne vaudra plus que 50 euros. Sa valeur est égale au rapport de l’annuité sur le taux d’intérêt (v = a/i, puisque, par définition, i = a/v).

La relation inverse dont nous parlons suffit à invalider tous les beaux raisonnements de notre “lauréat”. On peut qualifier la théorie de cet économiste de simpliste et de primitive.

Comme le souligne aussi Randall Holcombe dans Anti-Piketty, “(…) la valeur du capital provient de la valeur anticipée des produits finis qu’il produira” (p. 325). “C’est donc la valeur du stock de capital qui est déterminée par le rendement qu’il génère, plutôt que, comme le décrit Thomas Piketty, le rendement qui est déterminé par la valeur du capital” (p. 326). Et encore :

“Thomas Piketty utilise la relation ? = r*?, mais une façon plus précise de décrire la relation économique est ? = ?/r. Les expressions sont mathématiquement équivalentes, mais la manière de présenter de Thomas Piketty suppose que la valeur du capital détermine son rendement, plutôt que la représentation économiquement plus précise selon laquelle le rendement produit par le capital détermine sa valeur” (p. 328).

Rien dans la logique du capitalisme n’implique que le capital croisse plus vite que l’économie. Cela ne résulte ni de l’inégalité r > g, du fait que le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance, ni de la prétendue deuxième loi fondamentale du capitalisme, valable à long terme sous certaines conditions, que Piketty énonce ainsi :

? = s/g

où ? est le rapport du capital sur le revenu,

s est le taux d’épargne (anglais saving),

g le taux de croissance (anglais growth).

Cette pseudo-loi est en réalité à nouveau une identité comptable, mais plus élaborée que la première, puisqu’elle se réalise à long terme en supposant, d’une part, que le taux d’épargne et le taux de croissance sont constants, d’autre part, que l’on peut négliger la variation des prix relatifs. Or, aucune de ces deux hypothèses n’est valable. Selon Daron Acemoglu et James A. Robinson, qui en discutent dans Anti?Piketty (pp. 262 à 265), “un changement dans le taux de croissance g pourrait également modifier le taux d’épargne s (…) puisque ce sont des variables endogènes qui sont liées dans les modèles standards de croissance économique”.

Notre lauréat conclut de sa loi que, si la croissance est faible, comme on peut le craindre pour les prochaines décennies, le rapport du capital au revenu va littéralement exploser, d’où une “aggravation des inégalités”.

En fait, même si l’on consent à admettre la prétendue loi pour les besoins de la discussion, rien n’est moins sûr. Si la croissance devait tomber à presque zéro, il y a fort à parier qu’il en irait de même de l’épargne nette, variable “s”. On ne voit pas en effet pourquoi la croissance de l’économie ne continuerait pas, à population constante, si le capital augmentait. Ainsi, le capital resterait tout aussi constant que le revenu.

Supposons cependant, à titre infiniment subsidiaire, comme on dit dans les mémoires d’avocat, que se produise cette explosion tant redoutée du montant global du capital. Il n’est nullement acquis que cela se traduise par une concentration du capital ni par une modification de la part des revenus du capital dans le revenu total. Le capital augmente la productivité du travailleur, donc la rémunération de celui-ci.

“Sur le long terme, dit Hans-Werner Sinn dans Anti-Piketty, le taux de rendement du capital se situe en effet généralement au-dessus du taux de croissance de l’économie (…). Mais cela ne signifie pas que le capital croisse plus vite que l’économie. Cette conclusion ne s’imposerait que si l’épargne pouvait être égale au revenu des intérêts, si bien que le taux de croissance de l’économie serait le même que celui du capital. Mais ce n’est pas le cas. Au contraire, l’épargne est systématiquement inférieure à la somme de tous les revenus du capital. (…) Le taux de croissance du capital se situe donc nettement en dessous du taux d’intérêt et le fait que le taux d’intérêt dépasse le taux de croissance n’implique nullement que le capital croisse plus vite que l’économie.

“En effet, c’est une découverte essentielle de la théorie de la croissance économique que le taux d’intérêt d’une économie, fonction du taux d’épargne, se situe sur le long terme à un niveau auquel la croissance du capital est égale au taux de croissance de l’économie. Ce qui a pour conséquence la stabilité à long terme du rapport capital/production, qui est un élément de base de toute théorie de la croissance” (pp. 338-339).

Des données présentées par l’auteur qui infirment sa propre théorie

Si rien, dans la théorie rudimentaire soutenue par Thomas Piketty, ne vient réellement à l’appui de sa prophétie d’une “spirale inégalitaire sans fin”, peut-il du moins invoquer les données statistiques qu’il a recueillies pour tenter de la valider ? Il n’en est rien, au contraire. Il y a eu en réalité, selon ses propres chiffres, une impressionnante réduction des inégalités à long terme. Nous n’avons même pas besoin à cet égard, pour la réfutation, de discuter de la qualité des données rassemblées dans Le Capital au XXIe siècle, qui, comme nous l’avons dit, sont souvent douteuses. Mais, en dépit de ses manipulations, Piketty ne peut occulter le fait massif de la réduction des inégalités.

La meilleur mesure des inégalités dans une société est le coefficient de Gini, indicateur synthétique qui est égal à 0 en cas d’égalité parfaite, à 1 en cas d’inégalité parfaite (un seul individu a tout), et que l’on peut appliquer au revenu, au capital ou à n’importe quelle autre grandeur. Piketty n’aime pas le coefficient de Gini (pp. 417s). Forcément, celui-ci est beaucoup plus difficile à manipuler que les indicateurs partiels. Piketty préfère s’intéresser au décile, au centile ou au millime supérieur, c’est à dire aux 10%, 1% ou 1‰ les plus riches, en termes de fortune ou de revenu. Il ne fait apparaître le coefficient de Gini que dans trois tableaux (pp. 390 à 392). On apprend ailleurs quand même, dans une note en bas de page, et c’est fort intéressant : “Pour ce qui concerne la répartition des revenus au niveau individuel, il semblerait que l’envol de la part des centiles supérieurs (qui ne concerne pas tous les pays) n’ait pas empêché une baisse du coefficient de Gini au niveau mondial” (p.699). Ergo, notre “lauréat” doit reconnaître, certes du bout des lèvres, que l’inégalité diminue, du moins pour le monde entier. Comment, du reste, pourrait-il en aller autrement, si l’on songe à la croissance rapide des pays dits émergents, qui bénéficient par imitation des progrès faits avant eux par les pays occidentaux, qu’ils s’efforcent de rattraper ?

Mais qu’en est-il pour la France ? Nous ne saurons pas comment le coefficient de Gini y a varié en consultant Le capital aux XXIe siècle, mais Piketty nous fournit de nombreuses statistiques qui prouvent la diminution des inégalités, quelle qu’en soit la mesure.

En France, entre 1910 et 2010, la part du centile supérieur dans les revenus est passée de plus de 20% à moins de 10% (p. 503) !

Entre 1910 et 2010, la part du décile supérieur dans les revenus est passée de 45% à 25% (p. 429).

Entre 1910 et 2010, la part du centile supérieur dans les patrimoines est passée de 70% à 25% (p. 543).

Entre 1910 et 2010, la part des revenus du capital dans le revenu national est passée de 40% à 25% (p. 359).

Piketty est bien obligé de le noter : “(…) la très forte déconcentration de la propriété (la part du centile supérieur a pratiquement été divisée par trois en un siècle, passant d’environ 60% dans les années 1910 à guère plus de 20% au début des années 2010) et l’émergence d’une classe moyenne patrimoniale impliquent qu’il existe aujourd’hui beaucoup moins de très gros héritages qu’au XIXe siècle ou à la Belle Époque” (p. 666). Vous avez dit “déconcentration” ? Autrement dit, réduction des inégalités. Alors, pourquoi sonner le tocsin, monsieur l’égalitariste ?

L’essor des classes moyennes, de ce “groupe central” dont parlait Valéry Giscard d’Estaing dans Démocratie française (Fayard, 1976), est la manifestation la plus éclatante de la réduction des inégalités.

Il y a un signe qui ne trompe pas de cette réduction des inégalités : c’est la quasi-disparition des domestiques. En 1910, à la Belle Époque, un bon bourgeois, une personne à l’aise dans la société, pouvait facilement employer trois, cinq, dix domestiques… Aujourd’hui, le même, c’est-à-dire celui qui est situé au même niveau dans l’échelle des revenus, emploie péniblement une femme de ménage à temps partiel, en général immigrée… En effet, en 1910, une personne du centile des revenus les plus élevés gagnait 50 à 60 fois plus qu’un domestique, aujourd’hui, elle en gagne 10 à 15 fois plus, ce qui change tout. La réduction du nombre des domestiques ne s’explique pas seulement par l’invention de l’aspirateur et de la machine à laver.

Piketty note aussi, ce qui devrait le satisfaire, que la part des revenus du capital dans le revenu national est passée de 40% en 1810 à 25% en 2010, la part des revenus du travail augmentant donc de 60% à 75%. Mais le propre d’un égalitariste, empoisonné par son idéologie, est de n’être jamais satisfait tant qu’il n’a pas obtenu l’égalité parfaite…

On pouvait penser a priori que l’entrée de l’économie dans l’ère de l’information, qui a pris la suite depuis environ un demi-siècle de l’ère de l’énergie, allait augmenter les inégalités de salaires et de revenus. Mais ce n’est pas ce qui s’est produit, sauf peut-être pour les revenus les plus hauts. Par exemple, les vedettes, les sportifs de renom, les joueurs de balle au pied les plus en vue, touchent des cachets mirobolants. La productivité marginale de ces individus est démultipliée, pour le producteur, par l’élargissement de la scène au monde. Au lieu que ces vedettes soient financées par 10.000 spectateurs qui ont acheté le billet d’entrée du stade, elles le sont par un milliard de téléspectateurs à travers les budgets de publicité. Mais ce phénomène n’emporte nullement une augmentation générale des inégalités.

Il n’est pas non plus certain qu’il y ait tendance à long terme à la divergence des grosses fortunes. Piketty fait remarquer, d’une part, qu’il est plus facile aux plus riches d’épargner, ce qui est évident, d’autre part, que les grosses fortunes sont mieux gérées que les petites, ce qui est moins sûr. Mais il fait abstraction des facteurs divers et variés qui contredisent l’expansion sans fin des grosses fortunes, indépendamment des prélèvements fiscaux. La ruine consécutive à de mauvaises décisions ou de mauvais placements. L’enfant prodigue qui dilapide la fortune accumulée par son père. Le partage des héritages… Toujours est-il que le classement de la revue américaine Forbes, auquel Piketty se réfère, montre que la liste des plus riches varie beaucoup et que la grande majorité d’entre eux sont des riches de la première génération (ils ont fait fortune eux-mêmes) ou de la deuxième (c’est leur père qui a fait fortune). Rien d’inquiétant donc, quant à la concentration des patrimoines que certains redoutent.

Des propositions aberrantes fondées sur une série d’impostures

Inutile de mâcher ses mots. Les conclusions de Thomas Piketty, qui reposent sur des impostures en cascade, le conduisent à des propositions aberrantes. Nous l’avons vu, il veut un impôt mondial sur le capital, dont le taux pourrait atteindre 10%, et il demande que le taux de l’impôt sur le revenu soit porté à plus de 80% pour les tranches supérieures.

Ce n’est pas que l’impôt sur le capital soit aberrant en soi. Il est pratiqué en Suisse, pays qui est un modèle de raison et de libéralisme. Il est normal que chacun contribue aux charges communes en fonction des ses moyens. Encore faut-il que le taux soit modéré (il est partout de moins de 0,5% en Suisse, quel que soit le canton). Au delà de 0,5 %, on entre dans la zone de l’impôt confiscatoire, qui porte atteinte au droit de propriété. Si l’on pense que celui-ci est “inviolable et sacré”, c’est inacceptable. Si l’on sait que le droit de propriété est le fondement de la prospérité générale, c’est aberrant.

La gauche, expression de l’utopie égalitaire, s’est manifestée à travers l’histoire selon deux modalités bien distinctes et normalement opposées : le collectivisme et le cosmopolitisme. Le collectivisme a conduit au communisme. Le cosmopolitisme est l’idéologie dominante au XXIe siècle. Elle est imposée par la superclasse mondiale qui a achevé de se constituer après l’effondrement de l’URSS en 1991. Le paradoxe de cet idéologue de gauche qu’est Thomas Piketty, c’est qu’il réussit à conjuguer les deux pôles opposés de l’utopie égalitaire, le collectivisme et le cosmopolitisme. Son impôt mondial sur le capital est à cet égard une trouvaille. Il abomine la concurrence fiscale entre les Etats, qui met une borne aux spoliations que l’Etat social (comme il dit) inflige aux particuliers, riches ou pauvres. Il ne veut fixer aucune limite à la mondialisation. Et il ne veut pas entendre parler de réduction des dépenses publiques, dans un pays comme la France où elles atteignent 57% du PIB. Il envisage même froidement qu’elles continuent à augmenter jusqu’à 75% du PIB…

Il est temps de démasquer l’imposteur qu’est Thomas Piketty. Sa théorie ne vaut rien. Ses conclusions sont indécentes. Son idéologie est fondée sur le ressentiment, qui est le moteur de l’égalitarisme. Voilà pourquoi il méritait le prix Lyssenko de la désinformation scientifique, qui, espérons-le, contribuera à dessiller les yeux des personnes trop crédules, celles qui s’étaient laissées impressionner par lui et par la réputation que la gauche lui avait faite.